大师从未远去——潘天寿

2017-5-7 潮望艺术网

潘天寿

1897—1971

字大颐,自署阿寿 、寿者。现代画家、教育家。浙江宁海人。

1915年考入浙江省立第一师范学校,受教于经亨颐、李叔同等人。其写意花鸟初学吴昌硕,后取法石涛、八大,曾任中国美术家协会副主席、浙江美术学院院长等职。为第一、二、三届全国人大代表,中国文联委员;1958年被聘为苏联艺术科学院名誉院士。著有《中国绘画史》《听天阁画谈随笔》等。

金属质感分割线

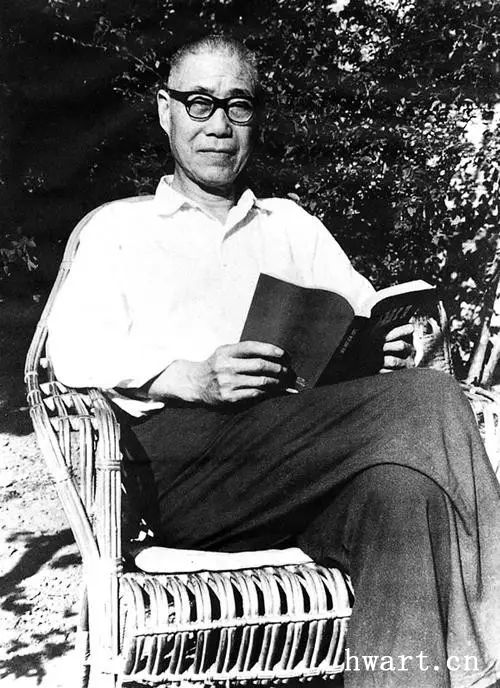

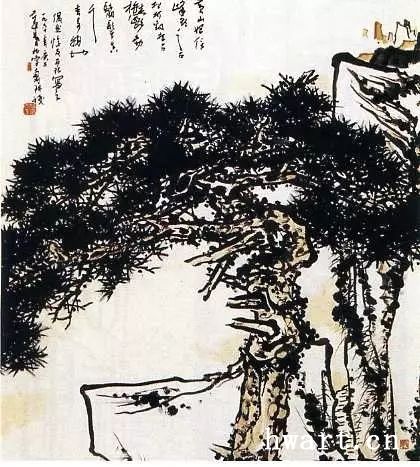

我们想到潘天寿的时候,总会用国画大师来形容他,可他却说:“我这辈子只是个教书匠,画画只是副业。”他将绘画创作也当成他的教育事业来对待,要求极为严格,一遇不满就自行销毁。以松树为题,在潘天寿的画作中并非少见。一棵劲松傲然挺拔,屹立于坚硬磐石之上,任风吹雨摧,自凌然而立。潘天寿所绘劲松,就如同他自己,一身傲然正气。

1897—1971

字大颐,自署阿寿 、寿者。现代画家、教育家。浙江宁海人。

1915年考入浙江省立第一师范学校,受教于经亨颐、李叔同等人。其写意花鸟初学吴昌硕,后取法石涛、八大,曾任中国美术家协会副主席、浙江美术学院院长等职。为第一、二、三届全国人大代表,中国文联委员;1958年被聘为苏联艺术科学院名誉院士。著有《中国绘画史》《听天阁画谈随笔》等。

金属质感分割线

我们想到潘天寿的时候,总会用国画大师来形容他,可他却说:“我这辈子只是个教书匠,画画只是副业。”他将绘画创作也当成他的教育事业来对待,要求极为严格,一遇不满就自行销毁。以松树为题,在潘天寿的画作中并非少见。一棵劲松傲然挺拔,屹立于坚硬磐石之上,任风吹雨摧,自凌然而立。潘天寿所绘劲松,就如同他自己,一身傲然正气。

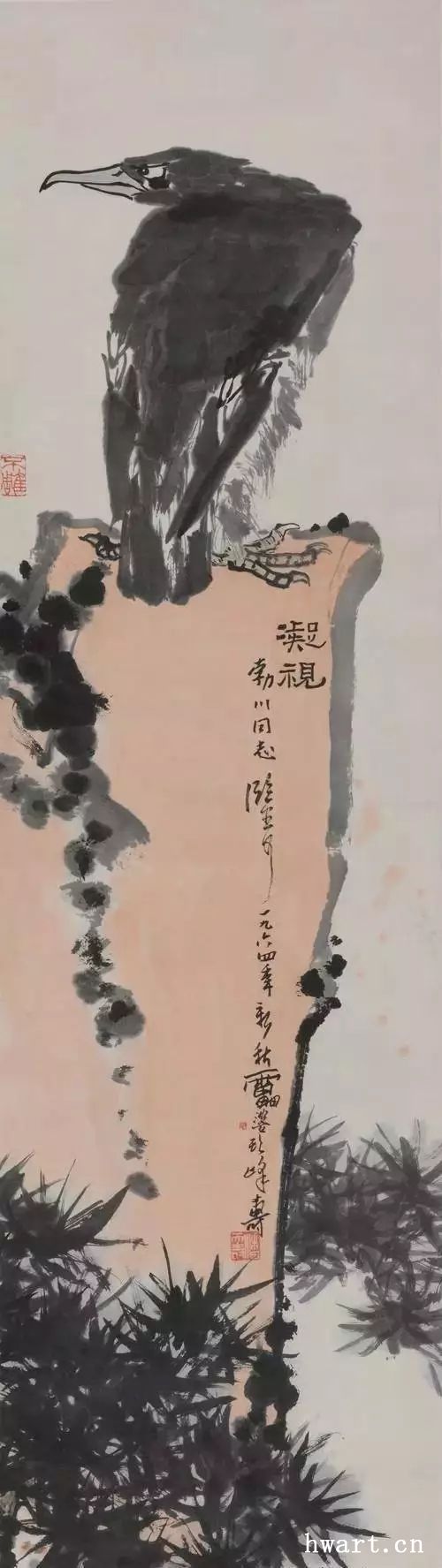

劲松 1964年作设色纸本 207×151 cm

著名画家童中焘先生曾说,中国画学渊源自中国哲学,画幅虽有限而气象无限,完整的构图里形成了和谐统一的小宇宙,其中包含了天时、人事、物态与情思。

著名画家童中焘先生曾说,中国画学渊源自中国哲学,画幅虽有限而气象无限,完整的构图里形成了和谐统一的小宇宙,其中包含了天时、人事、物态与情思。

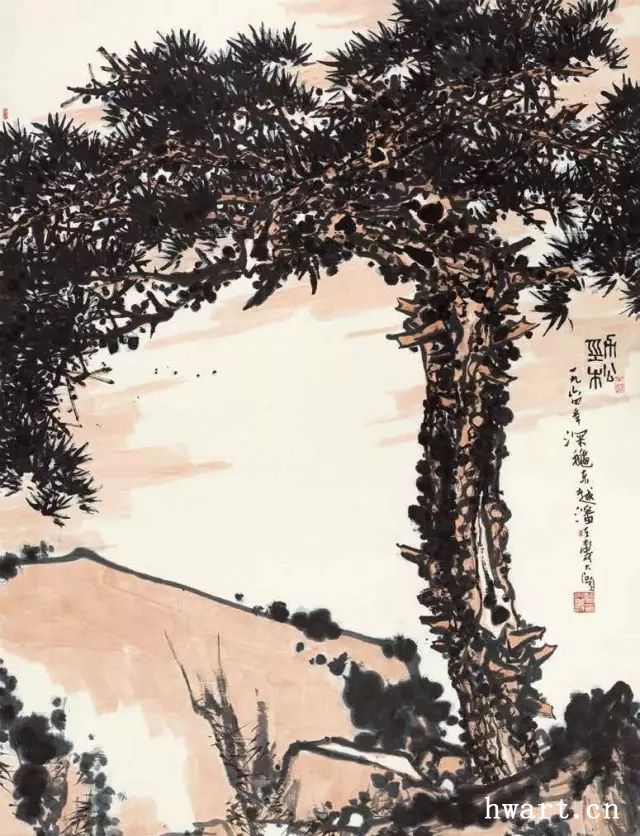

1965 年潘天寿先生在杭州景云村寓所止止室作画

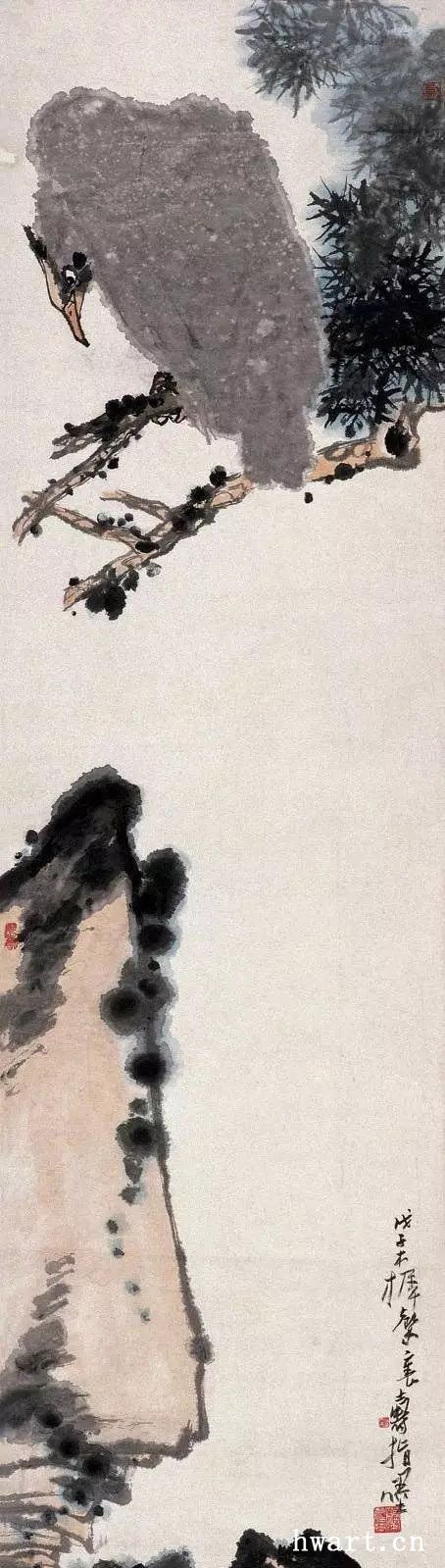

松鹰 1948年作 149×40.5cm 纸本水墨设色 中国美术馆藏

“内与外相吻合,才产生了画家要表现的东西,也就是古人所说的’心境’。心境的表达是潘先生对某些题材一画再画的根本原因……我们现在出现的一个大问题,就是很多画家不知道在画什么,别人看不出他想表现什么样的内心与意境。但是潘先生的画,我们一目了然,那些反复出现的题材、内容,与他自己内心的境界相一致,而且有些特别能反映他的个性,如画面上经常出现的石块、秃鹫、山花野卉等形象。用古人的话说,潘先生反复作某种题材其实是一种’寄托’。”

“内与外相吻合,才产生了画家要表现的东西,也就是古人所说的’心境’。心境的表达是潘先生对某些题材一画再画的根本原因……我们现在出现的一个大问题,就是很多画家不知道在画什么,别人看不出他想表现什么样的内心与意境。但是潘先生的画,我们一目了然,那些反复出现的题材、内容,与他自己内心的境界相一致,而且有些特别能反映他的个性,如画面上经常出现的石块、秃鹫、山花野卉等形象。用古人的话说,潘先生反复作某种题材其实是一种’寄托’。”

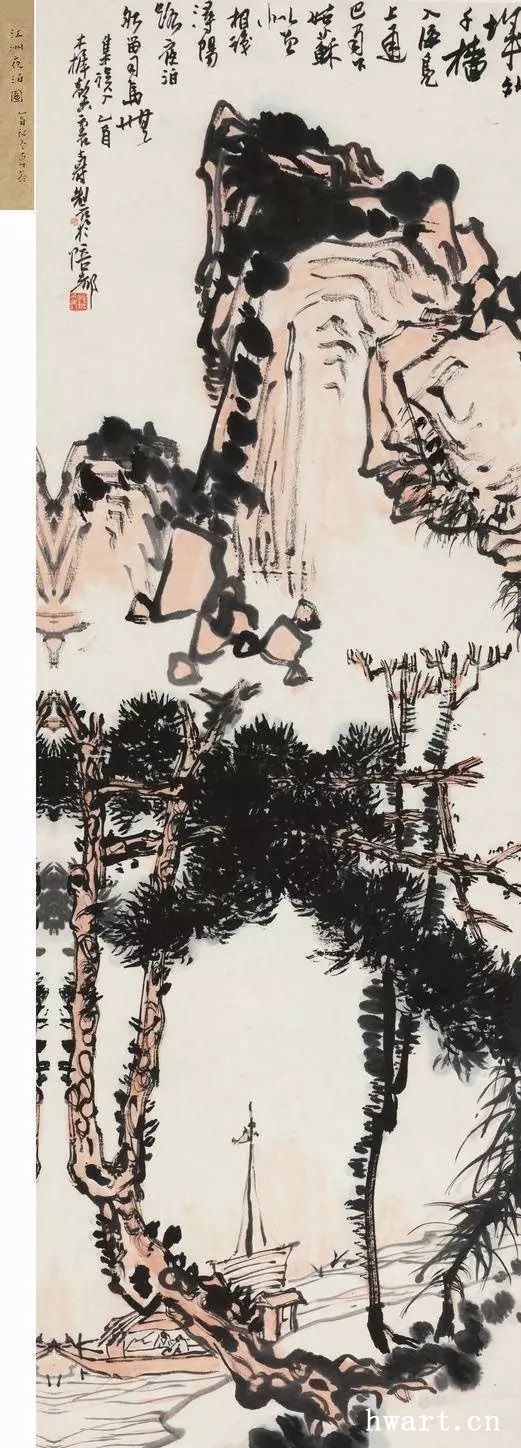

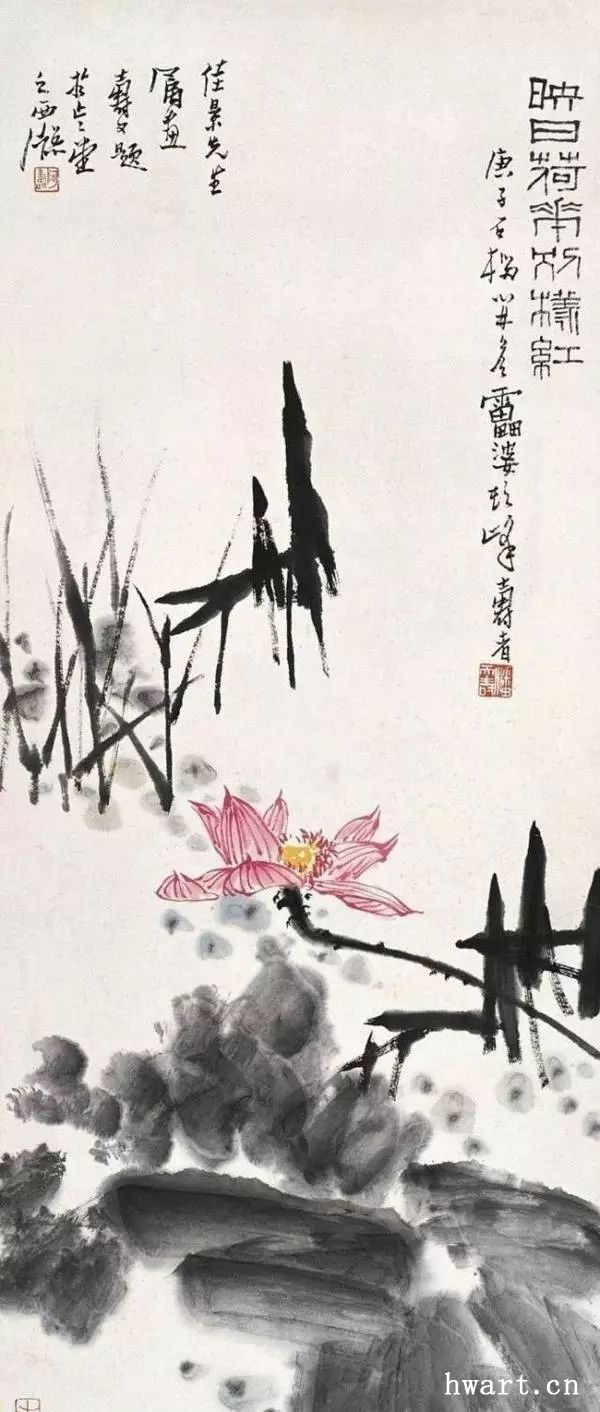

江洲夜泊

建国初期,社会动荡,一片污秽浊气,盲目而又激进,对国画的批斗也甚嚣尘上,而他在一片批判之音中挺身而出。民族虚无主义的思潮,愈演愈烈,“国画不能画大画”、“国画不能画现代人物”以至于不能为工农兵服务而应该被淘汰。在这样的舆论导向下,潘天寿愤慨而起,于1957年在《美术》杂志上发表了《谁说“中国画必然淘汰”》一文,扛起了艺术界国画的一面大旗。

建国初期,社会动荡,一片污秽浊气,盲目而又激进,对国画的批斗也甚嚣尘上,而他在一片批判之音中挺身而出。民族虚无主义的思潮,愈演愈烈,“国画不能画大画”、“国画不能画现代人物”以至于不能为工农兵服务而应该被淘汰。在这样的舆论导向下,潘天寿愤慨而起,于1957年在《美术》杂志上发表了《谁说“中国画必然淘汰”》一文,扛起了艺术界国画的一面大旗。

凝视

在《谁说“中国画必然淘汰”》一文里,他据理力争,系统的反驳了国画“不能反映现实”、“不能作大画”、“没有世界性”这三个命题,引起轩然大波,舆论的箭头也指向了他。潘天寿在这种时候创作愈发坚定,创作了一大批堪称是史诗级的中国画巨制,有力的抨击了“国画不能画大画”这个舆论命题,开启了他创作的高峰时期。

在《谁说“中国画必然淘汰”》一文里,他据理力争,系统的反驳了国画“不能反映现实”、“不能作大画”、“没有世界性”这三个命题,引起轩然大波,舆论的箭头也指向了他。潘天寿在这种时候创作愈发坚定,创作了一大批堪称是史诗级的中国画巨制,有力的抨击了“国画不能画大画”这个舆论命题,开启了他创作的高峰时期。

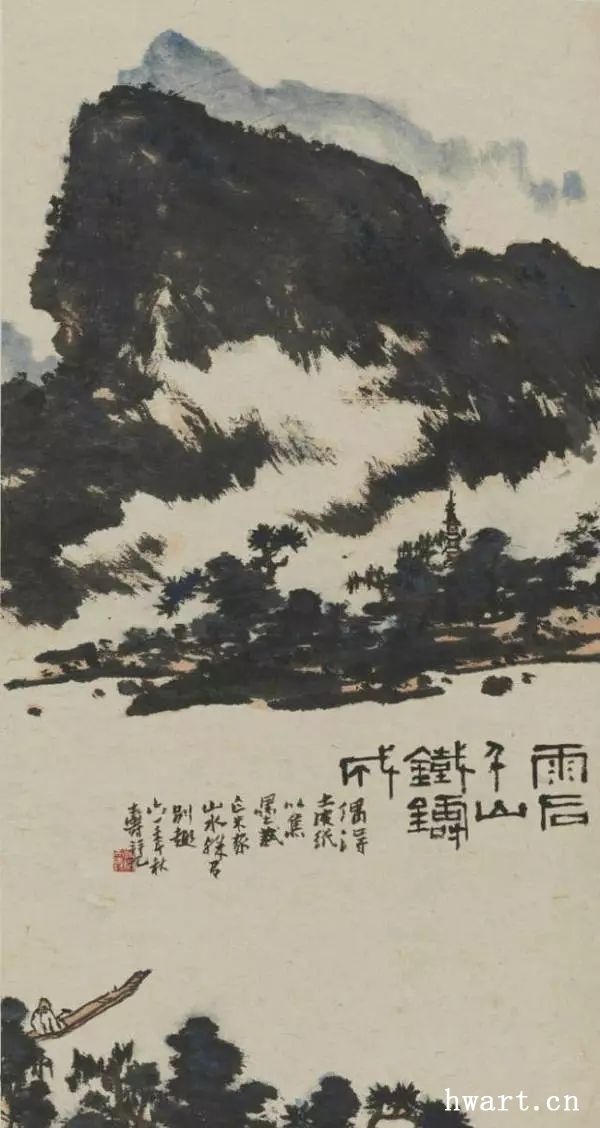

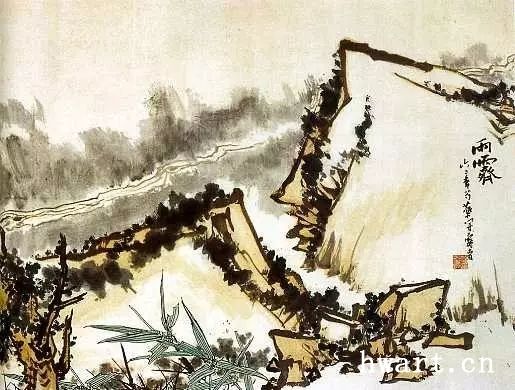

雨后千山铁铸成 1961年作 89.9×45.9cm 纸本水墨设色

潘天寿喜欢画巨幅源于他自身气度大,跟性情有关,发挥性情之所长,中国画在文人画的历史背景下,与画家个人的性格品行关联是非常大的,“画品即人品”、“品高画自逸”即是说明了这点。潘天寿曾言“有至大、至刚、至中、至正之气,蕴蓄于胸中,为学必尽其极,为事必得其全,旁及艺事,不求工则自能登峰造极。”正是有这样的胸怀,才能创作出这种庞然大气的画作,观其画,品其意,自会体会到那股浩然正气,荡然于胸。

潘天寿喜欢画巨幅源于他自身气度大,跟性情有关,发挥性情之所长,中国画在文人画的历史背景下,与画家个人的性格品行关联是非常大的,“画品即人品”、“品高画自逸”即是说明了这点。潘天寿曾言“有至大、至刚、至中、至正之气,蕴蓄于胸中,为学必尽其极,为事必得其全,旁及艺事,不求工则自能登峰造极。”正是有这样的胸怀,才能创作出这种庞然大气的画作,观其画,品其意,自会体会到那股浩然正气,荡然于胸。

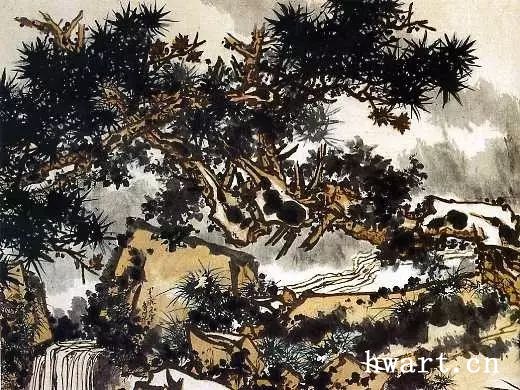

黄山松图

浔阳江舟

潘天寿非常重视教学中的创新,他师从李叔同,但他觉得由于自己性格粗放,兼之受了中国写意画的影响,觉得西画要求形象的准确,光线明暗的真实,使自己感到拘束、不痛快。因此不是自己的兴趣所在,故仍以自学为主,但李叔同的眼界和艺格对其影响很大。吴昌硕也曾说过“阿寿的画有自家面目,这就好······阿寿学我最像,跳开去又离我最远,大器也。”潘天寿在40年代教育自己的学生时也说到艺术的重复等于零,教育学生们不要以学像他为满足,要着眼于创造。

潘天寿非常重视教学中的创新,他师从李叔同,但他觉得由于自己性格粗放,兼之受了中国写意画的影响,觉得西画要求形象的准确,光线明暗的真实,使自己感到拘束、不痛快。因此不是自己的兴趣所在,故仍以自学为主,但李叔同的眼界和艺格对其影响很大。吴昌硕也曾说过“阿寿的画有自家面目,这就好······阿寿学我最像,跳开去又离我最远,大器也。”潘天寿在40年代教育自己的学生时也说到艺术的重复等于零,教育学生们不要以学像他为满足,要着眼于创造。

映日荷花别样红

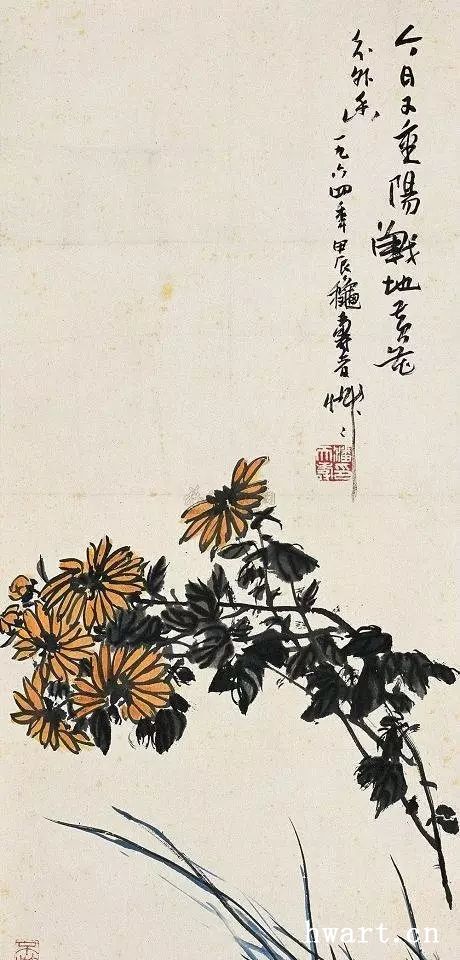

战地黄花分外香

松树所具备的品格,同潘天寿也有着很多相似之处:一身傲骨,不为名利所动,不肯随波逐流,坚毅又带有一丝苍凉。

松树所具备的品格,同潘天寿也有着很多相似之处:一身傲骨,不为名利所动,不肯随波逐流,坚毅又带有一丝苍凉。

纸本设色《雨霁图》(局部) 141x363.3cm 1962年

范景中将潘天寿归为士人画家。“他们处在特殊的时代,怀着一种抱负和情结,会把艺术变成一种文化取向。“

潘天寿为人正直,生活简朴,一生志存高远,胸怀天下,始终以践行的姿势投身到中国的艺术事业中,不追名逐利,也从不计较个人得失。在中国传统艺术遭受质疑的时刻,潘天寿站在了艺术巨人的高度上来审夺,来指正方向,维系住了中国国画的根基。

范景中将潘天寿归为士人画家。“他们处在特殊的时代,怀着一种抱负和情结,会把艺术变成一种文化取向。“

潘天寿为人正直,生活简朴,一生志存高远,胸怀天下,始终以践行的姿势投身到中国的艺术事业中,不追名逐利,也从不计较个人得失。在中国传统艺术遭受质疑的时刻,潘天寿站在了艺术巨人的高度上来审夺,来指正方向,维系住了中国国画的根基。

纸本设色《雨霁图》(局部)

5月2日,潘天寿诞辰120周年纪念大展在中国美术馆开幕,展览从“高风峻骨”“一味霸悍”“奇崛明豁”“雁荡山花”“守常达变”“饮水生涯”六大板块梳理呈现潘天寿的代表作、手稿文献和卓越笔墨成就,在当代艺术创作的背景下,揭示其对于弘扬中华精神、树立文化自信、传承民族艺术的价值意义。

5月2日,潘天寿诞辰120周年纪念大展在中国美术馆开幕,展览从“高风峻骨”“一味霸悍”“奇崛明豁”“雁荡山花”“守常达变”“饮水生涯”六大板块梳理呈现潘天寿的代表作、手稿文献和卓越笔墨成就,在当代艺术创作的背景下,揭示其对于弘扬中华精神、树立文化自信、传承民族艺术的价值意义。

阅读(4210)